per Telefon +43 512 53830

per Formular Anfrage senden

Newsroom

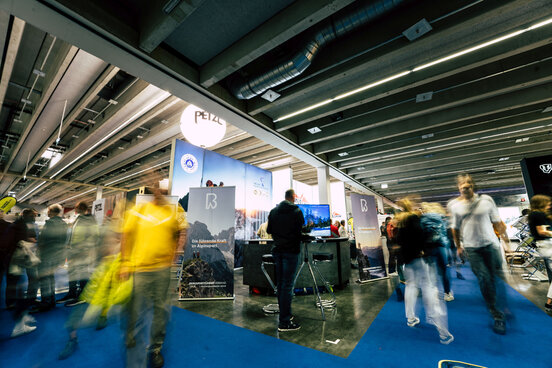

Aktuelle Informationen, Updates und Pressemitteilungen halten Sie auf dem Laufenden über die Alpinmesse mit Alpinforum. Medienvertreter finden multimediale Inhalte in der Mediathek zum Download bereit.

Alpinmesse Magazin 2024

Das brandneue Alpinmesse Magazin 2024 ist erschienen! In dieser Ausgabe erwarten Sie spannende und informative Beiträge rund um die neuesten Trends im Bergsport, Tipps für Ihre nächsten Abenteuer in den Alpen sowie dem Rahmenprogramm der kommenden Alpinmesse.

News

Entdecken Sie die neuesten Informationen und Highlights der Alpinmesse – Alle Informationen dazu finden Sie hier.

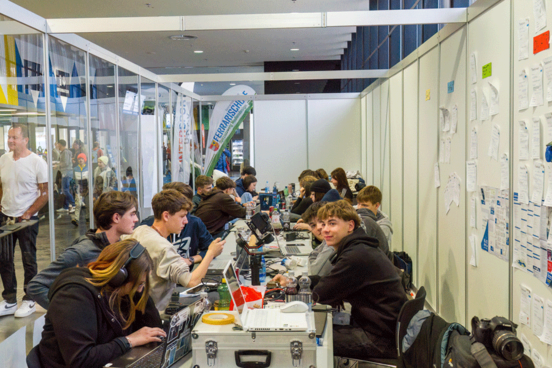

Uphill - Trail Run TV Magazin

Ausgehend von dem boomenden Thema Trailrunning auf der Alpinmesse, bei der seit der WM ein innovativer Indoor-Trail die Hallen schmückt, diskutierten die Gäste bei einer Sonderausgabe des Uphill Magazin über die neuesten Entwicklungen rund um das Trailrunning sowie die Alpinmesse.

Die Gäste:

Alex Pittl - Laufwerkstatt/Veranstalter

Dir. Christan Mayerhofer - Congress Messe Innsbruck

Tobias Bogner - Salomon Österreich

Bruno Berloffa - Bergrettung Innsbruck

Thomas Wanner - Alpenverein Tirol

Rosanna Buchauer - Sportlerin

Philipp Außerhofer - Sportler

Florian Grasel - Sportler

pressemitteilungen

Hier finden Sie die neuesten Pressemitteilungen und das dazugehörige Bildmaterial zur Alpinmesse.

Downloads

Hier können Sie Bildmaterial aktueller und vergangener Veranstaltungen der Alpinmesse herunterladen.

Sie benötigen Hilfe?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sie benötigen weitere Presseinformationen oder haben Fragen zur Akkreditierung, dann kontaktieren Sie uns einfach.

Julia Zachenhofer, BA

Kommunikation & PR Telefon | +43 512 5383 2178

E-Mail | presse@cmi.at

Julian Bathelt, BSc

Leitung Marketing & Kommunikation Telefon | +43 512 5383 2170

E-Mail | presse@cmi.at